岡山市F様邸 木造耐震補強工事

岡山市のF様邸において、木造耐震補強工事をさせていただきました。

木造耐震補強工事は、市町村から施主様に補助金が出ることをご存じでしょうか。

補助金の額は、岡山市は耐震診断等に要する費用の2/3(上限150万円)、倉敷市は耐震改修工事費の80%(上限100万円)となります。

お客様との出会いは当Webサイトを通じてでした。F様はしっかりとWebサイトをご覧いたたようで、ある日突然ご夫妻で事務所にお越しくださいました。その際に「岡崎工務店はWebサイトでとても詳しく書いているので、本当によく知っていて耐震補強工事をしているのだなぁ」とのお言葉をいただきました。

Webサイトを運用している私としましては、最近は我が社のWebサイトからのお問い合わせが多くなっていてとても嬉しい限りです。岡﨑の人となりや会社の雰囲気を知ってからご来店下さるお客様の存在はありがたいことだと思っています。

岡山市F様邸 木造耐震補強工事②

前回記載した耐震診断の補助金について、倉敷市作成の「木造住宅等の耐震診断補助事業」をもとに説明します。木造住宅等の耐震診断補助事業とは、 昭和56年5月31日以前に着工されたお住まいが大地震に耐えられるように耐震補強工事を行い、それに伴い費用の一部を補助しよう、という事業です。

現在建っている木造住宅の耐震性の有無の判断をするために、“ 耐震診断 ” を行います。人でいえば健康診断です。その費用が¥71,200円/棟かかりますが、昭和56年5月31日以前に着工されたお住いですと、倉敷市の場合¥60,000円の補助金が出ます。まずはお住いの健康診断をされませんか?

耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された場合は“ 補強計画 ” ( 建物の補強個所や補強方法の計画を立てる診断 )ができます。この補強計画も費用が¥71,200円かかりますが、昭和56年5月31日以前に着工されたお住まいですと、同じく¥60,000円の補助金が出ます。

人でいいますと健康診断の結果次第で今後の計画を立てますよね。薬をもらったり手術をしたりするかどうかは、建物の持ち主の判断になります。

実際には補強計画に基づき耐震補強工事の見積を作成します。まずはこの見積までをされることをお勧めします。

ご自宅の補強計画(健康診断の結果まで)が¥142,400円かかるところ、補助事業を活用することで¥22,400円で行うことができます。

安心を¥22,400円で如何でしょうか。

岡山市F様邸 木造耐震補強工事③

前回は倉敷市作成の「木造住宅等の耐震診断補助事業」をもとに、補助金とその額について説明しました。倉敷市の場合、耐震診断は¥60,000円、補強計画も同じく¥60,000円の補助金が出ます。

しかし、 補強計画をしたからと言って必ず耐震補強工事をしなくてはならないことはありません。あくまでも耐震改修工事を希望される方が、見積をとって耐震補強工事をされるかどうかを判断してもらいます。

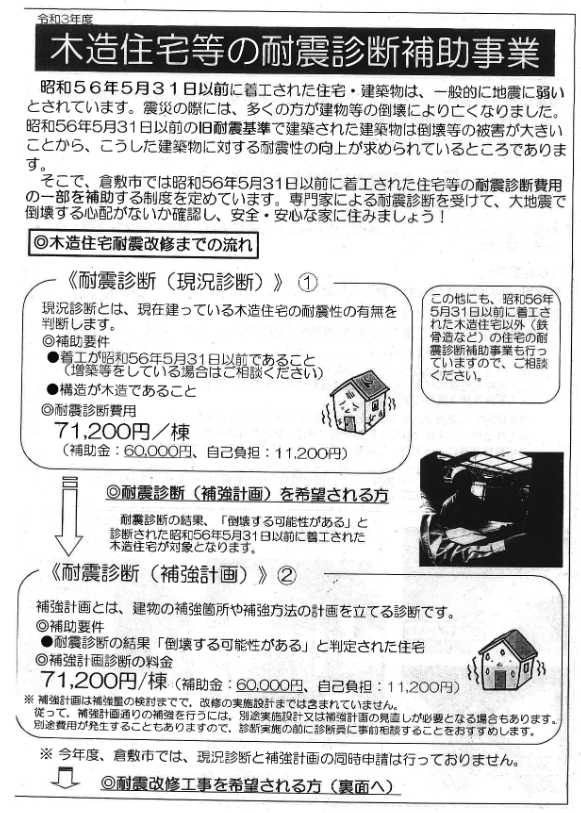

そしてこの耐震改修工事にも、倉敷市では補強計画の内容に基づく工事見積金額の5分の4( ただし補助金額上限は100万円 )の補助金が出ます。

耐震診断・補強計画・耐震改修工事併せて最大で112万円の補助金が貰えるということになり、お得な制度ではないでしょうか。岡山市F様邸 木造耐震補強工事④

さて、ここからは耐震補強工事について詳しく見ていきます。

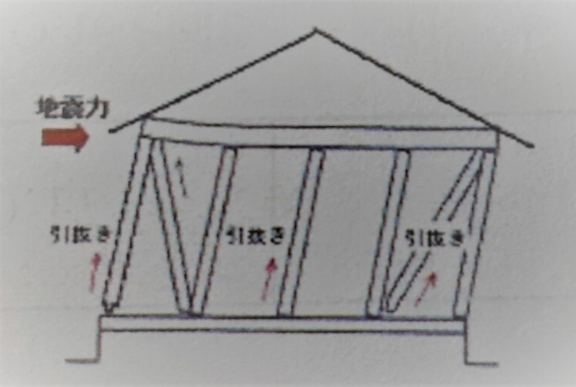

耐震マニュアルに則り”壁基準邸力”を調べるのですが、この専門用語ではよく分からないですね。画像の様に地震が起きた時、建物は変形します。その変形に抵抗するための土壁や筋交いがどれだけあるか、土台と柱や柱と桁にどんな金物が打ち付けてあるかなどを調べていきます。

その診断の事を一般診断と言い、調べたデータに基づき数値に表したものを一般診断報告書と言います。次回はその詳しい解説をします。

岡山市F様邸 木造耐震補強工事⑤

一般診断報告書の解説です。

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の耐震性を調べますので、一番新しくても40年前の建物となります。そのため平面図が有るかどうかも、実は怪しいのです。

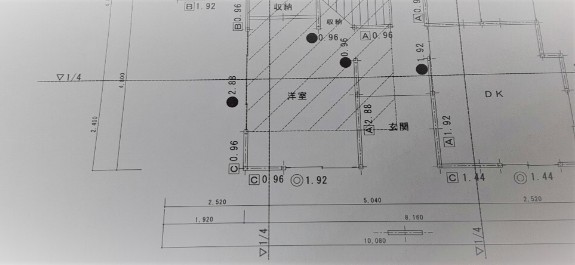

今までの経験でいいますと、半分程度は図面がなかったり増築したりで、もう一度平面図を書くことから始めなければならないこともあります。まずは平面図をパソコン上にてデータ化するところから始めます。

岡山市F様邸 木造耐震補強工事⑥

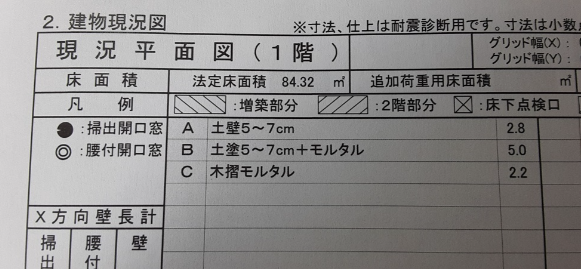

この図は一般診断報告書の建物現況図(全体が分からないようにしています)です。全ての壁の構造を調べていき、現状の耐震性が分かります。前回記事の平面図の壁の近くに、ABCの記号が書いてありますが、これが壁の構造であり、数値は壁基準耐力です。分かりやすく言えば壁の耐震性の数値で、大きいほど耐震性のある壁( 耐力壁 )と言えます。

岡山市F様邸 木造耐震補強工事⑦

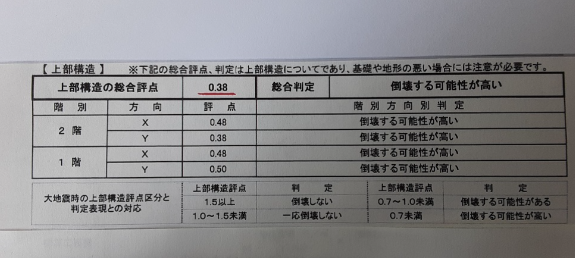

1階・2階の平面図を入力しましたら、専用ソフトに、全ての情報を改めて入力していきます。と、書きましたが、かなりの経験が無いとできない作業なので大変です。

一般診断報告書の建物現況図と耐震診断シートの数値が間違っているとエラーになるので慎重にしなければなりません。

全ての入力を終えて初めて、上部構造の総合評点が出ます。この度のお客様宅は0.38なので、倒壊する可能性が高いという判定になりました。